- 遺言作成の際に遺留分を考慮すべきですか?

- 遺留分減殺請求が予想されるときには遺留分に配慮した遺言を作成することがあります。1 後継ぎに財産を集中させたい,また生前にお世話になった相続人や相続人以外の方にたくさん財産・・・続きはこちら

- 遺言書作成の依頼をした場合の流れを教えてください

- 弁護士法人心にご依頼いただいた場合のおおまかな流れは次のとおりです。1 事務所でのご相談,ご契約 まず,遺言を作成したいご本人様に弁護士法人心の事務所にご来所いただき,遺言・・・続きはこちら

- 高齢の人でも遺言書が作れますか?

- 高齢の方のニーズに応じた作成方法があります。1 文字が書けない ご高齢で自署できない場合には,公正証書遺言の作成をお勧めしています。自筆証書遺言の場合には全文を自署し,署名・・・続きはこちら

- 自筆証書遺言と公正証書遺言どちらで作ればいいですか?

- 自筆証書遺言と公正証書遺言のそれぞれの特徴を考え,作成者のニーズに合わせて選択し,作成するのがよいでしょう。1 手書きで全文書けるかどうか 自筆証書遺言と公正証書遺言の一番・・・続きはこちら

遺言に関する疑問

どのような遺言が適しているのか、ご自身で判断するのは難しいかと思います。そのような場合は当法人の名古屋の事務所へご相談ください。遺言作成をサポートいたします。

- 遺言の種類

- 1 遺言書の種類 法律上有効な遺言となるためには,法律で求められる一定の方式を満たす必要があります。遺言書の方式として,様々な種類がありますが,一般に活用されるのは,自筆証書遺言と公正証書遺言です。2 自筆証書遺言 自筆証書遺言とは,遺・・・続きはこちら

- 遺言執行者

- 1 遺言執行者とは 遺言がされたとしても,これが執行されるのは,遺言者が亡くなった後のことです。ですから,遺言の内容を実際に実現することは,遺言をした方にはできません。そのため,遺言の内容を実現するために事務処理を行う方が必要です。これ・・・続きはこちら

- 公正証書遺言作成の手続

- 1 証人が必要 公正証書遺言を作成するためには,事前に予約をしたうえで,公証役場に,遺言をする方と,証人2人で赴きます。証人は,①未成年者,②推定相続人及び受遺者,③推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族はなることはできません。事前に公・・・続きはこちら

お気軽にお越しください

遺言について弁護士に相談したいが、事務所に出向く時間がない方も多いかと思います。当事務所は名古屋駅からすぐの場所にあるため、ご来所いただきやすいかと思います。

遺言を作っておくべき人

1 相続人同士で揉めてほしくないと考えている人

どんなに相続人同士の仲が良くても、遺産相続をめぐって揉めてしまう可能性があります。

実際、頻繁に家族ぐるみで交流し、非常に仲が良かった姉弟が、親が亡くなった途端、遺産の分け方で揉めてしまい、以降は、同じ市町村に住んでいるにも関わらず、親の法要にも呼ばず、家族間の交流も断絶してしまった事例もあります。

そのため、相続人同士で揉めてほしくないと考えている方は、遺言を作成された方が良いでしょう。

2 相続人が不仲の人

相続人が不仲な場合、遺産相続をめぐってトラブルになる可能性がより高くなります。

相続人間でトラブルになると、相続人同士だけでなく、その家族も含めて、絶縁状態になることもあり、また、解決までに数年かかる場合も十分にありますので、トラブルを避けるためにも、遺言を作成しておいた方が良いでしょう。

3 特定の相続人に遺産を渡したくない人

特定の相続人に遺産を渡したくない場合であっても、基本的に遺言がなければ、その相続人にも遺産が渡ります。

そのため、特定の相続人に遺産を渡したくない場合は、遺言を作成された方が良いでしょう。

なお、特定の相続人には、遺産を全く渡さない旨の遺言書を書いたとしても、その相続人が兄弟姉妹や甥姪以外の場合ですと、遺留分の権利があり、まったく遺産を渡さないということができなくなることがありますので、注意が必要です。

4 夫婦で子どもがいない人

子どもがいない夫婦の場合、どちらかが亡くなると、相続人は残された配偶者と、亡くなった方の両親や兄弟姉妹、甥姪などが相続人になります。

そのため、遺言がなければ、残された配偶者が亡くなった方の親族と遺産の分け方を話し合う必要があり、遺産の全てが自動的に残された配偶者に渡るわけではないため、注意が必要です。

5 疎遠な相続人や行方不明な相続人がいる人

疎遠な相続人や行方不明な相続人がいる場合、遺言がなければ、遺産を分けることができなくなる可能性があります。

万が一、相続人の行方が不明な場合は、遺言がなければ、遺産を分けようにも、失踪宣告や不在者財産管理人の選任といった手続きを取らなければならず、非常に時間がかかってしまいます。

そのため、疎遠な相続人や行方不明な相続人がいる場合も、遺言を作成しておいた方が良いでしょう。

6 高齢な相続人がいる人や判断能力がない相続人がいる人

相続人に高齢な人がおり、その相続人が認知症などで判断能力がない場合、遺言がなければ、遺産を分けるために遺産分割を行う必要があり、遺産分割を行う前提として、その判断能力がない相続人に、成年後見人を付ける必要があります。

成年後見人を付ける場合、裁判所を通して手続きを行う必要があり、また、成年後見人を付けると、月々3万~5万円程度の費用がかかることがあります。

また、成年後見人を付けるだけでも、時間や労力もかかります。

そのため、相続人に高齢な人がいる場合は、遺言を作成しておいた方が良いでしょう。

7 相続人がいない人

相続人がいない場合、遺言がなければ、最終的に遺産は、国に帰属します。

そのため、生前お世話になった人や友人、相続人以外の親族に遺産を渡したい場合は、基本的に遺言を作成しなければ、そちらに遺産を渡すことはできません。

また、遺言の内容としても、遺言執行者という人を事前に決めておく必要がありますが、遺言執行者の仕事は多岐にわたり、法的にも複雑であるため、遺言執行者として専門家を指定することをおすすめします。

8 お寺やNPO団体などの相続人以外に遺産を渡したい人

お寺やNPO団体などの相続人以外の人に遺産を渡したい場合、基本的に遺言を作成しなければ、そちらに遺産を渡すことはできません。

また、お寺やNPO団体の中には、お金での寄付しか受け入れていないところもありますので、遺言を作成される場合は、事前に寄付する先に寄付の受け入れが可能かも確認しておいた方が安心でしょう。

遺言書を作成する際の注意点

1 自分で遺言書を作った際によくある失敗ポイント

ご自身で作成された遺言書の場合、①書き方に問題があり無効になってしまう、②裁判で争われない対策がなされていない、③預貯金の解約払い戻しや不動産登記の名義変更ができないなどの失敗がよくあります。

2 ①書き方に問題があり無効になってしまうケース

ご自身で遺言書を作成される自筆証書遺言の場合、遺言者がその全文、日付、氏名を自分で書いた上で押印しなければなりません。

また、書き損じた場合や内容を付け加えたい場合は、その場所を指示して変更した旨を付記したうえで、更に署名・押印をしなければならないなど、細かくルールが法律で定められています。

これらのルールを一つでも守ることができなければ、遺言は無効となってしまいます。

3 ②裁判で争われない対策がなされていない

遺言無効が争われる裁判では、遺言作成当時、遺言者には認知症等があり遺言能力がなかったのではないかという点もよく争われます。

このような争いが想定される場合は、例えば、弁護士が作成時に内容を確認したり、遺言者の様子を動画で撮影して残しておく等の対策を採ることが想定されます。

対策に失敗してしまうと、相続人間で裁判での決着をつけることになってしまい、解決までに数年かかることもよくありますので、注意が必要です。

4 ③預貯金の解約払い戻しや不動産登記の名義変更ができない

金融機関での預貯金の解約払い戻し手続きや、法務局での不動産登記名義の変更手続きは、遺言書があれば行うことができます。

ただ、遺言書の内容が預貯金口座の特定性に欠けるような内容であった場合は、金融機関で解約払い戻し手続きを断られますし、法務局で受け付けることのできない内容であった場合には、法務局での不動産登記名義変更手続きを断られることもあります。

遺言書でこれらの相続手続きができなかった場合には、遺産分割協議書を作成しなければならなくなりますので、遺言書を作った意味が全くありません。

5 遺言に詳しい弁護士にご相談ください

このように、遺言書を作成する際には、注意しなければならないポイントがありますので、心配な方は、遺言に詳しい弁護士にご連絡ください。

遺言作成ではどのような費用がかかるのか

1 遺言書作成費用の概要

遺言の作成にかかる費用は、遺言の種類によっても一部異なってきます。

自筆証書遺言の場合は、①弁護士に遺言書案を作成してもらう費用、②法務局に保管してもらう費用などがかかります。

公正証書遺言の場合は、①弁護士に遺言書案を作成してもらう費用、②公証人に支払う作成料などがかかります。

2 自筆証書遺言の場合

⑴ 弁護士に遺言書案を作成してもらう費用

日本弁護士連合会の定めていた旧報酬基準では、以下のように費用が定められていました。

この基準をもとに費用の設定をしている法律事務所もあります。

ア 定型の遺言書

10万円~20万円

イ 非定型の遺言書

経済的な利益の額が

・300万円以下の場合=20万円

・300万円超3000万円以下の場合=1%+17万円

・3000万円超3億円以下の場合=0.3%+38万円

・3億円超の場合=0.1%+98万円

特に複雑または特殊な事情がある場合は、別途協議するとされています。

当法人では、相続を集中的に取り扱っている弁護士が遺言書案の作成も担当することで、一から調査をする必要がなく、その分費用をお安くさせていただいております。

⑵ 法務局に保管してもらう費用

自筆証書遺言を法務局で保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合、法務局に納める手数料がかかります。

これは、遺言書一件につき、3900円です。

3 公正証書遺言の場合

⑴ ①弁護士に遺言書案を作成してもらう費用

これは、自筆証書遺言の場合と同じになります。

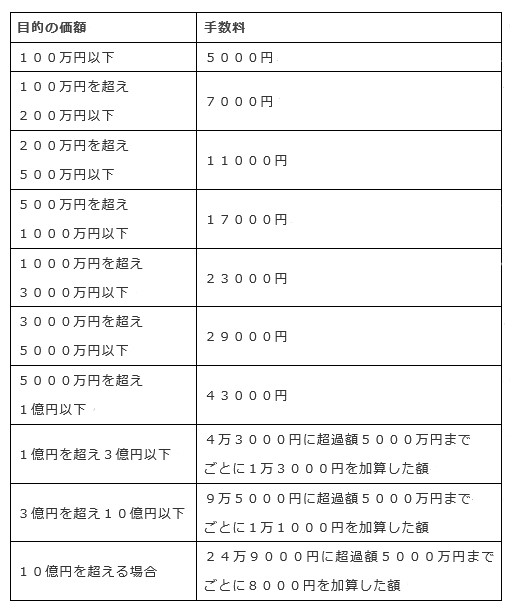

⑵ ②公証人に支払う作成料

公証人の手数料は、「公証人手数料令」という法令で定められています。

遺贈を受ける人ごとに財産の価額を算出したうえで以下の基準表に当てはめ、さらに手数料額を合算して算出します。

全体の財産が1億円以下の場合は、更に1万1000円の遺言加算を行います。

更に、公正証書の原本の枚数が4枚を超える場合は超える1枚ごとに250円が加算されます。

正本・謄本については、1枚につき250円の手数料が必要となります。

この他にも、遺言者が公証役場まで赴くことができない場合は、公証人に来てもらうための日当や交通費、加算料などがかかる場合もあります。

なお、こちらの金額は、法令の改正に伴い変更されることがあります。

遺言作成を依頼する専門家選びのポイント

1 遺言作成における専門家選びのポイントは3つ

相談先を選ぶ際のポイントは、

- ①遺言の「裁判」に詳しい弁護士に依頼すること

- ②法律・税金の両方に詳しい弁護士に依頼すること

- ③遺言執行者に就任してくれる法人に依頼すること

の3つです。

2 ①遺言の「裁判」に詳しい専門家に依頼すること

遺言書を作成する目的は、相続人同士で遺産をめぐる裁判等の紛争にならないようにすることにあります。

ただ、実務では、せっかく遺言書の作成を専門家に依頼したにもかかわらず、遺言書の有効・無効が裁判になることも少なくありません。

弁護士のなかでも、相続案件に集中的に取り組んでいる弁護士であれば、どのような内容の遺言書が裁判になりやすいか、ということについて詳しく知っていますのでおすすめです。

3 ②法律・税金の両方に詳しい弁護士に依頼すること

弁護士が作った遺言書であったとしても、「税金」の観点が抜けている遺言書もよくあります。

相続税には、例えば配偶者の税額軽減特例のように配偶者の税金を0円または極めて安くしてくれるような特例や、小規模宅地等の特例のように土地の評価額を最大で8割減してくれるような、相続税の税負担を非常に軽くしてくれる特例があります。

これらの特例は、遺言書に誰がどの遺産を相続すると記載されているかどうかによって変わってきます。

遺言では、紛争の防止と税金対策はセットで考える必要がありますので、弁護士のなかでも税理士兼弁護士等、相続税に詳しい弁護士が望ましいといえます。

4 ③遺言執行者に就任してくれる法人に依頼すること

遺言執行者とは、遺言の内容を実行してくれる人のことをいいます。

遺言執行者を家族にする方もいますが、家族が遺言執行者になった場合、「(遺言執行者が)自分に有利な遺言書を書かせたのだろう」という他の相続人からの言いがかりや誤解を招き、トラブルになるケースがあります。

そのため、遺言執行者は専門家にするべきです。

また、遺言書を作成してから遺言執行するまでの間に、数十年の時間がかかることもよくあります。

個人で事務所を構えている専門家の場合は、その専門家の方が先に亡くなっていることもあります。

そこで、会社的な組織として行っている法人に遺言執行者への就任を依頼することをおすすめします。

遺言書をパソコンで作ってもよいのか

1 自筆証書遺言の場合

⑴ 遺言書はパソコンで作ることができないのが原則

自筆証書遺言の場合、「遺言者がその全文を自書しなければならない」と法律で定められています(民法968条1項)。

そのため、原則として、遺言書をパソコンで作成することはできません。

⑵ 遺言書の一部である財産目録はパソコン作成もOK

ただ、自筆証書遺言の場合でも、相続財産の目録は自書でなくてもよいと定められています(民法968条2項)。

そのため、預貯金や土地・建物等の不動産、株式等の有価証券などの相続財産目録はパソコンで作成することも可能です。

⑶ 財産目録を作る際の注意点

財産目録の書き方は法律で定められているわけではありません。

ただ、書き方によっては、その財産目録を持って法務局に行っても、相続登記をすることができなかったり、銀行等の金融機関に持参しても解約払い戻しの手続きができないと言われることがあります。

そのため、財産目録を作成する場合は、その後の手続きをスムーズに進めることができるように、法務局や金融機関で採用されている形式で書くことが大切です。

2 公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、そもそも公証人が作成しますので、遺言者が自筆する必要はありません。

財産目録だけでなく、全文を公証人が作成します。

3 秘密証書遺言の場合

遺言書には、秘密証書遺言という種類の遺言もあります。

これは、遺言の内容を誰にも知られないように秘密にしつつ、遺言書が存在することを公証人に証明してもらうものです。

秘密証書遺言の作成方式について、「その証書に署名し、印を押すこと」は求められていますが、全文を自書することは法律で定められていません(民法970条1項1号)。

したがって、秘密証書遺言は全文をパソコンで作成しても大丈夫です。

遺言書を法務局で保管してくれる制度

1 法務局で保管してくれる遺言書の種類

遺言書には、公証役場で作成する公正証書遺言と自分で作成する自筆証書遺言の大きく2つの種類があります。

法務局で保管してくれる遺言は、「自筆証書遺言」です。

2 遺言書の保管制度の開始時期

法務局での遺言書保管制度は、令和2年の7月から開始しています。

まだ利用されていない方は、ぜひ利用されることをおすすめします。

3 遺言書を法務局で保管してもらうメリット

これまで、自筆証書遺言は、自分で保管するしか方法がありませんでした。

ですので、自宅の箪笥や金庫内に保管したり、銀行の貸金庫を利用したりするしかなく、どうしても紛失のリスクがありました。

遺言書を法務局で保管してもらえるようになったことで、紛失のリスクがなくなった点が大きなメリットといえます。

また、これまで自筆証書遺言の場合は、見つかった後に家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければ、預貯金口座の解約・払戻しに利用したり、不動産登記名義の変更をしたりすることはできませんでした。

ですが、法務局で自筆証書遺言を保管した場合には、「検認」手続きが不要となり、手続きが簡素化された点もメリットといえます。

4 遺言書の保管までの流れ

おおまかな流れとしては以下のようになります。

① 自筆証書遺言を作成します。

② 保管の申請をする法務局を決めます。

保管の申請ができる場所は、遺言者の住所地・遺言者の本籍地・遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局になります。

③ 申請書を作成します。

④ 遺言書保管の申請の予約をします。

⑤ 遺言書、申請書、3か月以内の本籍の記載のある住民票の写し、本人確認書類を持参します。

⑥ 保管証を受け取ります。

5 遺言書の保管にかかる料金

遺言書の保管の申請の手数料は、1通につき3,900円です。

収入印紙を購入し、手数料納付用紙に貼って提出します。

6 遺言書保管制度を利用する際の注意点

法務局では、あくまでも遺言書について形式面が整っているかどうかを確認してくれるにすぎません。

法務局に預けているから法的に有効な遺言書であると確定するわけではありませんし、内容面が適切かどうかの判断もしてくれませんので、遺言書を作成する際には、遺言に詳しい弁護士に相談する必要があります。

遺言書でよくある失敗例について

1 遺言書作成のルールを守れていなかった

遺言書には厳格な法律のルールが定められています。

例えば、誤字・脱字があった際の修正の方法やパソコン入力が認められている項目・手書きしなければならない項目など、細かくルールが決まっています。

これらの形式的なルールを守っていないと、遺言書が無効になってしまいます。

無効となった遺言書が見つかったときは、相続人間で揉め事が生じる可能性が極めて高いといえます。

仮に遺言書が有効であれば有利であった相続人は、「故人の遺志を大切にすべきだ」と主張するでしょうし、不利となる相続人は、「無効だ」と主張することになるからです。

2 相続人に相談せずに遺言書を作ってしまった

遺言書を相続人に何も言わずに作られる方もいますが、①遺言書の存在に誰も気がつかないおそれがある、②誰もが予想しなかった内容だったために相続人間で揉めるおそれがある、等の理由によりおすすめいたしません。

①について、現時点では、被相続人が亡くなった際に、遺言書の存在を通知してくれるようなサービスは存在しません。

そのため、単純に自宅で保管している場合だけでなく、法務局や公証役場で保管してもらっている場合でも、遺言書の存在に誰も気がつかないことがありえます。

②について、遺言書によって特に有利な相続を実現できる相続人が、他の相続人との間でトラブルになるおそれがありますので、可能であれば、遺言書を作る前に相続人にも相談しておくことをおすすめします。

3 遺言の執行者を決めていなかった、または弁護士にしなかった

遺言執行者とは、遺言の内容を実現してくれる人のことをいいます。

遺言執行者を決めていないと、手続きをスムーズに行うことができませんので、あらかじめ誰に依頼するか決めておくことが大切です。

また、遺言執行者を相続人の一人にした場合、その者が他の相続人から、根拠のない批判を受けることがあります。

例えば、遺言執行者を被相続人と同居していた長女にしていた場合、他の兄弟から、「自分に有利になるように書かせた」などの言いがかりをつけられ、トラブルになることが少なくありません。

遺言執行者を第三者である弁護士にしておくことで、法的な手続きがスムーズに進みますし、上記のような余計なトラブルを防ぐこともできますので、一度、弁護士に相談されることをおすすめします。

遺言があっても相続人間で遺産分割協議はできる

1 遺言の内容に従って相続されるのが原則

被相続人が遺言書を遺していた場合、原則として、遺言書の内容に従って相続が行われます。

これは、故人の意思をできる限り尊重するべきという法律の趣旨に基づくものです。

しかし場合によっては、遺言が遺されていたとしても、相続人同士で遺産分割協議を行うことができます。

以下では、それが可能になるケースについて簡単に説明いたします。

2 遺言の内容に不満がある場合は遺産分割協議

法律は、亡くなった方の意思よりも生きている方の意思を尊重するべきと考えています。

そこで、相続人全員が遺言の内容に不満があるのであれば、全員の合意のもとで遺言書の内容とは異なる遺産分割協議を行うことが可能です。

3 遺言に書かれていない相続財産がある場合

もし、遺言書にない相続財産があった場合は、その財産を誰が相続するか、遺産分割協議によって決めなければなりません。

4 一部の相続人が遺言に不満がある場合

遺言の内容に不満があるのが相続人のうち一部の者の場合は、全員で合意することができません。

その場合は、遺言の内容に従わなければならないことになります。

ただ、遺言によって自身の遺留分を侵害される相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。

そのため、遺言によって、自身の取り分が全くなくなってしまったり、他の相続人と比べて圧倒的に少なくなってしまう相続人は、遺留分額を計算し、侵害されていないかどうかを確認されることをおすすめします。

5 遺言に遺言執行者が定められている場合

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。

遺言執行者には、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法1012条1項)とされています。

そして、遺言執行者がいる場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(1013条1項)とされています。

そのため、遺言の内容に不満があっても、他の相続人は遺言執行者に反対することはできないようにも思えます。

ただ、実務では、相続人全員に加え、遺言執行者の同意があれば遺産分割協議によって、遺言内容とは別の相続を行うことができるとされています。

遺言書がある場合とない場合の手続きの違い

1 遺言書があると手続きが簡単に進められる

相続手続きでは、預貯金の解約払い戻しや不動産の名義変更、場合によっては相続税申告を行うことになります。

遺言書がある場合は、いずれの手続きも、遺言書に基づいて手続きを進めることができます。

遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

遺産分割協議書は、相続人全員が同意して署名・押印しなければなりませんので、誰が、どの財産をどれだけもらうのか、という話し合いに納得できなければ、署名・押印がもらえず、作成することができません。

その場合は、調停や審判手続きを行わなければならなくなり、少なくとも1~2年の時間がかかることになります。

その間、相続人は相続財産を使うことができませんので、相続税を自腹で納めなければならなくなる可能性があるなどの不都合が生じます。

適切な遺言書があれば、遺産分割協議書を作る必要がありませんので、その分、手続きが簡単かつスムーズに進みます。

2 遺言書の種類によって手続きが異なるものがある

⑴ 遺言の種類と検認

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の大きく2種類に分かれます。

更に、自筆証書遺言の場合、法務局に預けてあるか否かによって手続きが異なります。

法務局に預けていない自筆証書遺言の場合は、「検認」という家庭裁判所で遺言書の状態・内容を確認する手続きが必要となりますので、家庭裁判所に検認手続きを申立てなければなりません。

これに対し、法務局に預けてある自筆証書遺言の場合は、検認手続きが不要となります。

また、公正証書遺言の場合も、検認手続きは不要です。

⑵ 検認手続きが必要な場合

検認手続きが必要となると、申立人以外の相続人にも家庭裁判所から検認を行う日の連絡がいきますので、当日、参加した相続人同士が顔を合わせることになり、内容によってはトラブルが起きることもあります。

自筆証書遺言で法務局の遺言書保管制度を利用した場合や、公正証書遺言であれば検認は不要となりますので、スムーズな手続きのために、このどちらかの方法で遺言書を作成・保管されることをおすすめします。

当法人の弁護士にご相談いただければ、ご意向等をふまえた上で、最も適切と思われる遺言書の種類等をご提案させていただきます。

遺言についてお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。

遺言書無料診断サービスをご活用ください

1 当法人の遺言書無料診断サービス

当サービスは、まだ遺言書を作成されていない方も、既に遺言書を作成されている方でもご利用いただけるサービスです。

遺言書を作成されていない方の場合は、どのような遺言書を作成させていただくのが一番良い解決策なのかを診断させていただき、アドバイスさせていただきます。

既に遺言書を作成されている方の場合は、作成された遺言書が最新の法改正に対応しているか、作成された後のご家族・ご親族や財産情報の変化に対応しているかを無料で診断させていただきます。

2 遺言書のチェックが必要な理由

自分でインターネットや専門の書籍を調べながら作成した遺言書の場合、どうしても把握しきれない部分が出てきて、適切に作成されず無効となってしまう可能性があります。

特に、遺言書が有効とされるためのルールは、法律でかなり厳格に定められており、少しでもそのルールに則っていないと無効になってしまいます。

例えば、遺言書の加除訂正のやり方ですら、厳密なルールが定められていますので、弁護士等の専門家のチェックを行うことをおすすめします。

3 相続税にも詳しい弁護士がチェックすべき理由

相続税は、誰が、どの財産を取得するかによって減税する特例が受けられたり、受けられなかったりします。

作成した遺言書のとおり財産が分けられると、誰にどれだけの相続税がかかるのか、ということをシミュレーションせずに作成していた場合、相続人らが減税特例を受けられずに、予想しなかったような税金を納めなければならなくなるおそれがあります。

4 遺言書の定期的なチェックが必要な理由

遺言書を作成した後に法改正がなされている場合、遺言書の内容が改正に対応していないことがあり得ます。

例えば、「配偶者居住権」といった夫(または妻)が亡くなった後も妻(または夫)がその家に住み続けることのできる権利は、法改正によって新しくできた制度ですので、その制度ができる前に作った遺言書には書かれていません。

したがって、自分で作った遺言書だけでなく、専門家の指導のもと作成した遺言書であったとしても、定期的なチェックをするべきといえます。

遺言を作成するメリット

1 作成者の意思が尊重される

遺言書を作る一番のメリットは、作成者の意思を尊重できる点にあります。

例えば、長男が今まで世話を見てくれていたため、長男には多くの財産を残すということを決めることができます。

反対に、特定の相続人には、財産を渡さないといったこともできます。

また、相続人以外の人に財産を渡すということも、遺言書だからできることです。

なお、生前に口頭で相続人らに説明したとしても、法的効力はありませんので、財産の分け方を決める場合は、遺言書の作成が必須となります。

2 紛争を予防できる

遺言書がなかったために、相続人の間で争いになってしまったというケースは少なくありません。

例えば、仲の良かった姉弟が、遺言書がなかったために、泥沼の紛争になり、絶縁状態になったものがあります。

特に揉めやすいのが、相続財産に土地や建物がある場合です。

不動産の価格をいくらにするのか、誰が取得するのか、取得する代わりにいくら支払えばよいのか等、揉める原因が非常に多いためです。

また、相続人の仲があまり良くない場合や、相続人同士が疎遠になっている場合などは、さらに揉めやすくなります。

このように、遺言書を残しておかないと、後に残された相続人が大変な状況になるかもしれませんので、遺言書を書くことをおすすめします。

3 相続手続きの手間を省ける

遺言書がなく、相続人が複数いる場合、銀行の解約や不動産の名義変更の際に、全員のハンコと印鑑証明が必要になる場合があります。

相続人が遠方にいる場合や、日中忙しくて印鑑証明を取ることが難しい場合、相続人の一人が認知症にかかっている場合等は、相続財産を受け継ぐだけでも非常に時間と労力がかかります。

また、相続人のうちの一人が、ハンコを押したくないと反対した場合は、最悪、裁判をしなければならなくなるかもしれません。

このようなことにならないためにも、遺言書を作成し、かつ、遺言執行者を弁護士や相続人のうちの一人としておく必要があります。

遺言執行者とは、遺言を実現する人のことをいい、預貯金の解約や、不動産の名義変更を代わりに行ってもらう人のことをいいます。

遺言書があることで、相続手続きに必要な書類を少なくすることができる場合があり、よりスムーズに進められることが期待できます。

自筆証書遺言作成の際の4つのルール

1 全文を自分で書かなければいけないこと

自筆証書遺言は、自分で書かなければならないため、全文をパソコンで作成したうえで、名前や日付のみを自書したものは、有効な遺言とは認められません。

もっとも、財産目録に関しては、署名押印があれば、パソコン等で作成したものも認められます。

また、文字を書く際に、他の方に手を添えてもらう、いわゆる「添え手」をしてもらった場合には、自分で書いたものと認められない恐れが大きいといえます。

ですから、できるだけ、お一人の力で書くようにしましょう。

もし、添え手がなければ字を書くことが困難であれば、公正証書遺言を作成することをおすすめします。

2 自筆で遺言を書いた日付を入れなければいけないこと

日付は、年月日が特定できるように書かなければなりません。

例えば、「自分の78歳の誕生日」のような記載であれば、これは特定できるため有効な遺言とされます。

これに対し、「令和2年12月吉日」のような記載では、いつなのか特定できないため、有効な遺言とは認められません。

実際に書く場合には、何年何月何日と記載することを強くおすすめします。

また、遺言書に日付を書き込まなければいけません。

遺言書を封書する場合であっても、封書のみに日付が記載され、遺言書には日付の記載がない場合、遺言が無効になる恐れがあります。

3 自筆で署名をしなければいけないこと

遺言には、自分の名前を書かなければいけません。

もっとも、誰であるかが明らかになればよいため、戸籍上の氏名でなくても、通称名でも認められることがあります。

4 押印しなければいけないこと

遺言にする押印は、実印である必要はありません。

また、指印であっても、押印であると認められます。

これも、日付と同じように、遺言書に押印する必要があります。

遺言書を封書する場合であっても、封書のみに押印がなされ、遺言書に押印がなされていない場合、遺言が無効になる恐れがありますので注意が必要です。